BAM, QU'EST-CE QUE C'EST ?

BAM est l’acronyme de « Bâtisseurs de l’Ancien Monde », une investigation sur le passé de notre civilisation, qui visite les plus grands sites archéologiques de notre planète avec un regard davantage technique qu'historique.

Naviguer dans le temps et dans l'espace, confortablement assis dans son fauteuil, permet de prendre du recul par rapport à notre époque, à l'intensité des événements que notre société traverse depuis quelques décennies et au flou artistique concernant notre avenir. Si le lien entre sites archéologiques anciens et direction de notre avenir ne vous apparaît pas clairement au moment où vous lisez ces lignes, vous le comprendrez mieux après avoir vu BAM : ce n'est pas seulement un film, mais une expérience au cœur de la beauté et du génie des réalisations de nos ancêtres.

Les plus célèbres sites de l'île de Pâques, du Pérou (Cuzco, Sacsayhuaman, Ollantaytambo, Machu Picchu, Naupa Iglesia, Caral Supe, Nazca), de la Bolivie (Tiahuanaco, Puma Punku), de l'Égypte (Luxor, Serapéum, Gizeh), de la Turquie (Gobekli Tepe), de la Grèce (Mécanisme d'Anticythère), du Cambodge (Angkor Vat, Ta Phrom, Bayon) et de l'Inde (Barabar, Mahabalipuram) tous réunis, et comme vous ne les avez peut-être encore jamais vus, entrecoupés d'interviews de scientifiques et d'experts tels qu'Érik Gonthier, préhistorien, sémiologue, ethno-minéralogiste et géologue du Musée de l'Homme, Graham Hancock, journaliste et chercheur, Christopher Dunn, ingénieur et chercheur, Mallku Aribalo, Historien du peuple Inca et Chaman, Yanis Bitsakis, physicien, directeur du projet de recherche sur le mécanisme d'Anticythère, Mathias Buttet, ingénieur directeur de la recherche et du développement de la société Suisse Hublot, Jean-Louis Boistel, Compagnon, médiéviste et tailleur de pierre, Pascal Waringo Compagnon et spécialiste des mesures médiévales, Bleuette Diot, historienne et chercheuse, Quentin Leplat, enseignant et chercheur, qui vous embarqueront dans un extraordinaire périple à travers le temps, aux confins des origines de notre civilisation.

Différents chemins mènent à BAM

Vous avez pu entendre parler de BAM de différentes manières, en fonction de l’ouverture d’esprit de votre interlocuteur. BAM vous propose simplement de considérer le passé de notre planète et l'Histoire humaine autrement, sous un angle plus technique : comme vous allez pouvoir le constater, les énigmes posées par ces sites archéologiques prennent une toute autre lueur.

Un scepticisme naturel

Il est parfaitement normal d’être sceptique face à la question posée par ce film : « et si nous n’étions pas la première civilisation humaine avancée de la Terre ? », car l’évidence veut que cela soit impossible.

Tandis que le grand public situe encore la sédentarisation humaine au temps des Sumériens, il y a environ 8 000 ans, pour l’archéologie, l’Homo Sapiens se serait maintenant sédentarisé il y a près de 11/12 000 ans – chiffre qui a reculé d'au moins 4 000 ans suite à la découverte de l’intriguant site de Gobekli Tepe, enfoui volontairement il y a environ 11 500 ans. L’humain aurait ensuite évolué de manière linéaire, passant du silex taillé aux nanotechnologies actuelles. Ces constructions énigmatiques, telles que la grande pyramide de Gizeh ou les stupéfiantes grottes de Barabar, ont forcément, selon ce point de vue, été réalisées avec un outillage rudimentaire.

C’est cependant ce qui libère le regard et permet de s’affranchir d’une forme de conditionnement due au carcan historique et à l’emprise du savoir accumulé par les prédécesseurs, difficile à remettre en cause et ce, plus particulièrement en égyptologie.

Dans la science, on distingue les sciences dites « dures » des sciences dites « molles ». Les sciences dures s’appuient sur des protocoles expérimentaux et se basent sur des faits reproductibles et mesurables : les résultats sont incontestables.

Les sciences molles (psychologie, histoire, etc.) ajoutent une partie « science dure » quand elles le peuvent, à la partie « molle » basée sur l’interprétation, fluctuant avec l’émetteur(trice) et le type d’approche : c’est la nature du ratio entre les deux qui est délicate. Pour ce qui nous concerne, nous estimons qu’une trop grande autorité est accordée à l’historique au détriment du factuel, et c’est en ce sens que la démarche de BAM nous apparaît vitale.

Si demain vous décidiez de vous faire construire une pyramide, vous n'approcheriez pas la construction d'un point de vue historique, mais pratique, en missionant un architecte et des entreprises qualifiées : c’est ce que BAM fait pour tenter de comprendre, car si les moyens techniques et les méthodes ont changé à travers le temps, la pensée de l'architecte ou de l'ingénieur reste la même, surtout face à des édifices majestueux et durables qui ont survécu au temps et aux séismes.

Il n’existe aucun écrit concernant l’édification de la grande pyramide de Gizeh avant Hérodote aux alentours de -500 avant notre ère – soit plus de 2 000 ans après la date de construction supposée par l’égyptologie – alors tout ce qui nous est rapporté sur le chantier, qui a largement varié au cours du siècle qui vient de s’écouler, est à prendre au conditionnel…

Approche technique versus approche historique

L’approche développée dans le film est purement technique : face à un anachronisme apparent – les blocs les plus anciens sont les plus massifs et les mieux ajustés – face à des prouesses architecturales souvent minimisées, face à des similitudes techniques et artistiques, et indépendamment de ce que dit l’Histoire - mille feuille composé des récits des vainqueurs au cours des âges - BAM s’interroge sur la possibilité d’une source de savoirs et techniques communs, pouvant provenir d’une ancienne civilisation humaine, anéantie lors d’un cataclysme survenu au moment d’une période appelée « Dryas Récent ».

Lors de cette épisode géologique survenu il y a environ 12 800 ans, la température planétaire globale chute brusquement de 7°, puis reste à ce niveause maintient à ce niveau durant environ 1 300 ans. Le niveau des océans grimpe de 120 mètres : 65 millions de kilomètres carrés, l'équivalent de l'Europe et de la Chine réunies englouties. 35 espèces de grands mammifères terrestres disparaissent, dont les plus célèbres sont le mammouth et le Smilodon, tigre à dents de sabre.

La fin de cette période est marquée par une hausse de température de 10° qui marquera le début de notre actuelle ère climatique actuelle : un événement oublié par l’Histoire, mais conservé par l’Humanité dans ses textes fondateurs, mythes et légendes.

Il existe actuellement une polémique concernant les causes du Dryas Récent, période bien connue sans toutefois qu’on en comprenne véritablement les causes, que de nouvelles études scientifiques viennent proposer : « l’hypothèse de l’impact », pour laquelle l’entrée dans le Dryas Récent serait due aux divers impacts de fragments d’une comète (par exemple : Sedimentary record from Patagonia, southern Chile supports cosmic-impact triggering of biomass burning, climate change, and megafaunal extinctions at 12.8 ka).

Dans son dernier ouvrage “America Before”, le journaliste et chercheur Graham Hancock éclaire encore davantage cet épisode en passant en revue ce qui pourrait être l’épicentre de ce cataclysme, l’Amérique, dont on connait en réalité très peu l’histoire ancienne.

BAM passe bien évidemment en détail la grande pyramide de Gizeh mais également des sites et problématiques méconnus.

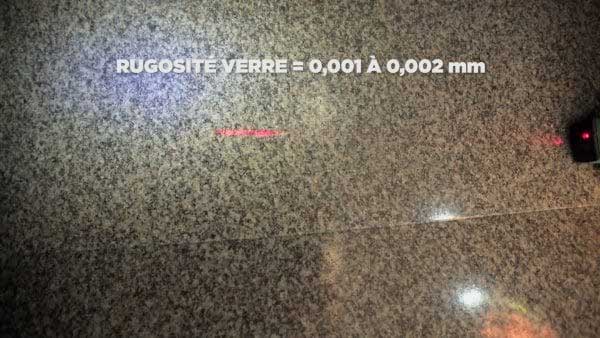

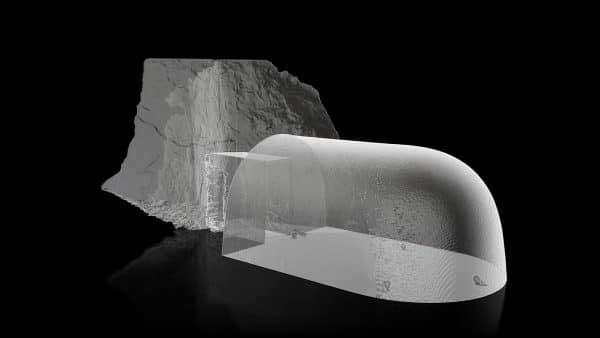

BARABAR vous présente en détail les extraordinaires chambres de BARABAR et NAGARJUNI.

Selon l’archéologie, ces chambres taillées seraient les plus anciennes de l’Inde. C’est justement ce qui pose problème : puisqu’elles seraient les premières et que la précision de leur réalisation ne sera jamais plus égalée durant les siècles suivants alors que les savoirs et techniques sont supposés progresser, puisqu’on ne retrouve pas d’essais préalables, les architectes réalisateurs de ces chambres auraient donc commencé directement par des chefs d’oeuvres ?